조선시대의 **행수법(行守法)**은 품계와 관직이 일치하지 않을 때, 이를 구분하기 위해 사용하던 인사 제도입니다.

행(行)과 수(守)의 의미

- 행(行): 품계는 높으나 관직은 낮은 경우 관직명 앞에 '행'을 붙였습니다.

- 계고직비(階高職卑): '품계(계)는 높고(고) 관직(직)은 낮다(비)'는 뜻입니다.

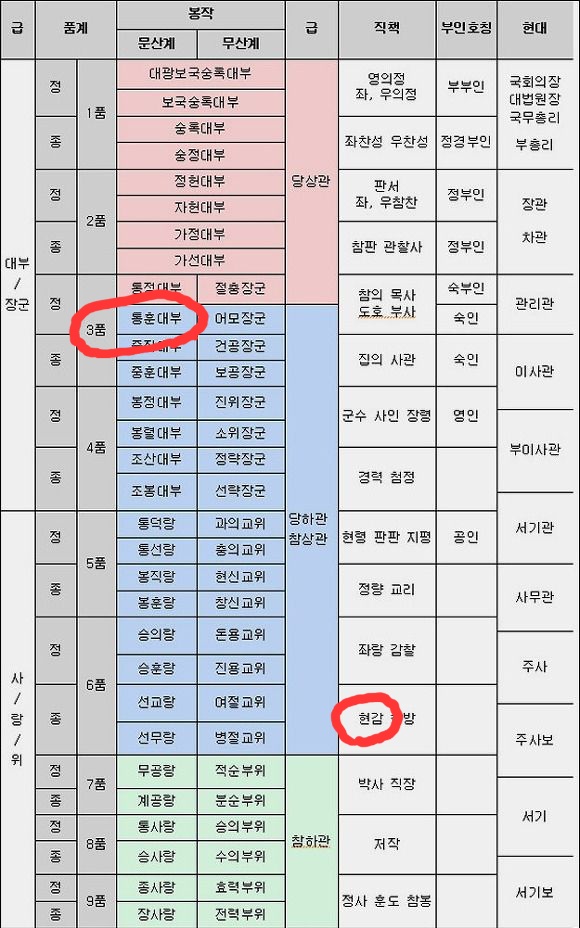

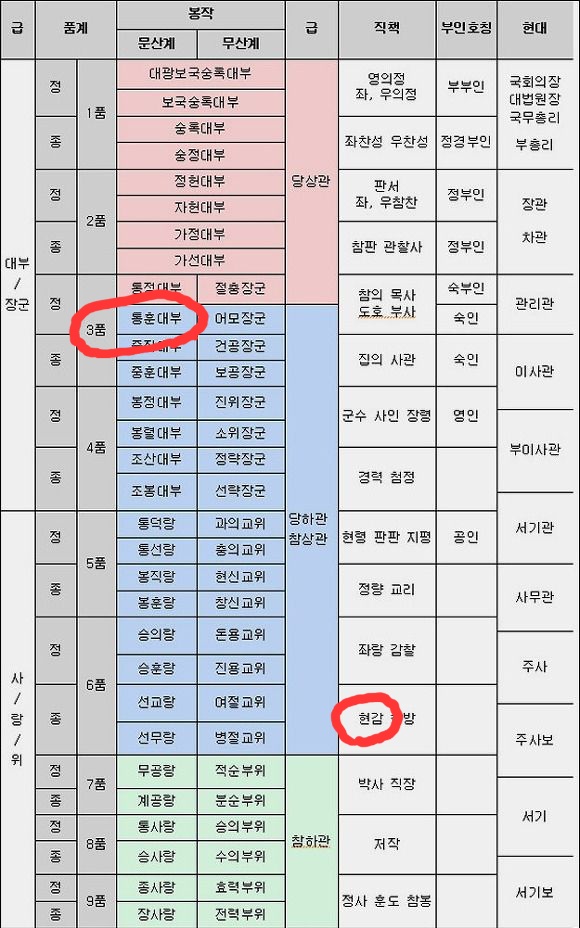

- 예) 가선대부 행 파주목사(嘉善大夫 行 坡州牧使): 정2품 품계인 가선대부가 종3품 관직인 파주목사를 맡는 경우입니다.

- 수(守): 품계는 낮으나 관직은 높은 경우 관직명 앞에 '수'를 붙였습니다.

- 계비직고(階卑職高): '품계(계)는 낮고(비) 관직(직)은 높다(고)'는 뜻입니다.

- 예) 통정대부 수 강원도관찰사(通政大夫 守 江原道觀察使): 정3품 품계인 통정대부가 종2품 관직인 강원도관찰사를 맡는 경우입니다.

행수법의 목적

행수법은 관직의 수가 제한되어 있는 상황에서, 능력 있는 인재를 적재적소에 등용하기 위해 고안된 제도입니다. 특히, 무관의 경우 품계가 낮아도 전투 경험이나 능력이 뛰어나면 높은 직책에 임명하여 효율적인 국방 운영을 꾀할 수 있었습니다.

예) 석성공파 파조이신 석성공의 품계는 통훈대부인데 관직은 석성현감입니다. 이는 품계가 높고 관직이 낮은 계고직비에 해당합니다. 그러므로 행수법에 따라 통훈대부와 석성현감 사이에 "行"을 넣어야 합니다.